将来の仕事がAIに奪われるかもしれない…子どもに安心できる未来を残せるのか不安…。

そんな悩みを持つあなたに向けて、2030年に起こり得るAIの悪用シナリオと対策を徹底解説します。

この記事では、AI暴走や雇用消失のリスクから必要なスキルや副収入モデルの選び方まで、専門家の見解を交えながら網羅的に紹介しています。

読み終わる頃には、家族と未来を守る行動が見えてきます。

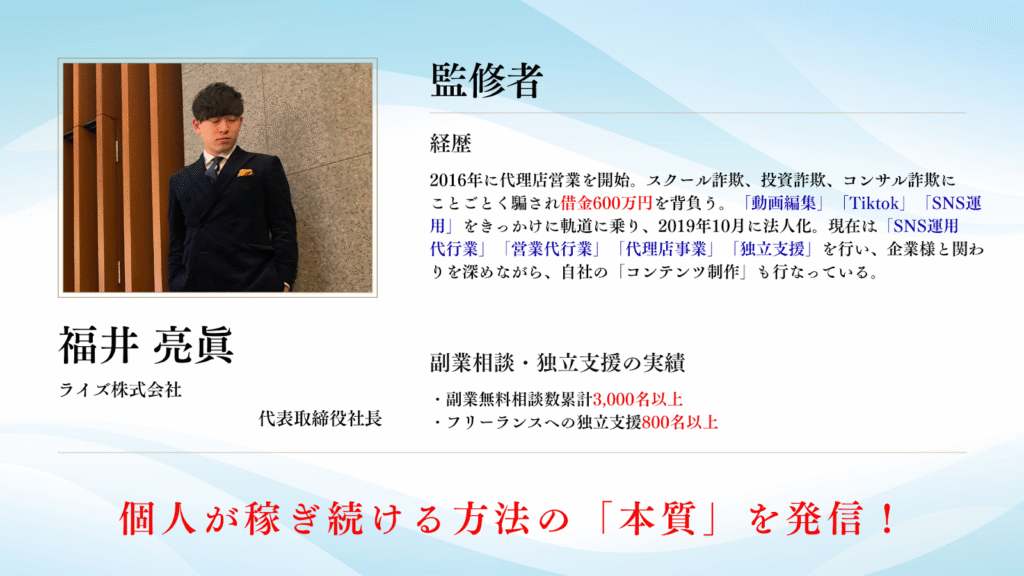

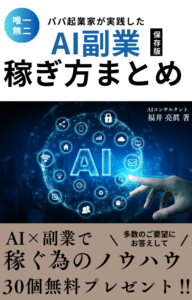

本記事は、ライズ株式会社代表・福井亮眞が執筆。

「副業詐欺に騙されず」「AIと共存して稼ぐ」視点から、信頼性の高い情報を提供します。動画編集やAI活用など、副収入とスキルを同時に得られる道を具体的に解説。

詐欺や無意味な投資に振り回されず、評判の良い選択肢で未来を切り開く方法を分かりやすくお伝えしています。ぜひ最後までご覧ください。

2030年に迫るAI悪用リスクと社会の変貌

AIの進化により、社会全体が大きく変わるリスクが迫っています。とくに悪用リスクや倫理問題は、私たちの暮らしや価値観を根本から揺るがす恐れがあります。

テクノロジーが加速する一方で、国や企業の対応は追いついておらず、

情報管理や判断の主導権をAIに委ねる場面も増えています。その結果、誤作動や不正利用が引き起こす混乱は無視できません。

福井亮眞が代表を務めるライズ株式会社でも、AIと動画編集の副業指導を通じ、社会との関係性を見直す必要性を強調しています。未来を守る準備が今こそ必要です。

高度化するAIが引き起こすセキュリティと倫理の問題

AIが進化するほど、セキュリティと倫理の課題は深刻になります。機械学習モデルは個人情報を学習しやすく、知らぬ間にプライバシーが侵害される可能性があります。

また、ディープフェイクや自動生成コンテンツの精度が向上すると、フェイクニュースが現実と見分けにくくなります。悪意ある利用者によって、世論が操作される危険性もあります。

こうした問題は、単なる技術論だけでなく、倫理と規制が追いついていない現状が背景にあります。正しい知識とルールがないまま導入が進むと、被害が拡大しかねません。

暴走するアルゴリズムが社会基盤を揺るがす危険性

AIの判断は人間の常識や倫理とズレることがあります。たとえば、アルゴリズムが合理性を優先した結果、少数派の声を切り捨てる判断を下すこともあります。

すでにSNSでは、投稿内容が不当に削除されたり、偏った情報ばかり表示される“アルゴリズムバイアス”が問題です。これが選挙や公共政策にまで及べば、民主主義自体が揺らぎます。

私たちは便利さの裏にあるリスクを理解し、AIにすべてを委ねるのではなく、責任ある使い方を模索する必要があります。それが未来を守る第一歩です。

2030年に起こり得る悪い未来のシナリオ一覧

AIの急速な進化により、2030年には複数の社会不安が

現実になる可能性があります。雇用の喪失や地方崩壊、

意思決定力の低下など、影響はあらゆる層に及びます。

とくにスキル格差や情報リテラシーの不足が深刻化すれば、「知っている者だけが生き残る」社会へと変わりかねません。これは働く個人だけでなく、家庭や地域社会にも影響します。

このような未来に備えるには、評判の良い副業やスキル習得を通じて収入の柱を増やすことも有効です。ライズ株式会社代表・福井亮眞はAI時代のキャリア戦略として複数の収益源を持つ重要性を説いています。

雇用の喪失とスキルギャップによる格差拡大

2030年にはAIによって多くの業務が自動化されると予測されています。特に事務職・製造業・物流など、ルールベースの作業はAIによる代替の影響を強く受ける職種です。

一方で、AIを使いこなす人材への需要は高まっています。しかし、こうしたスキルを身につけられない層との間で収入・雇用の格差が広がり、社会の分断を招くおそれがあります。

今から学び直しや副業を始めることで、将来のリスクを減らすことができます。動画編集やAI活用などの実践スキルは、需要が高く、副収入にもつながる選択肢のひとつです。

自治体の消滅や社会保障制度の機能不全

人口減少と財政難に加え、AIが一部行政業務を代替することで中小自治体の役割が縮小する未来が懸念されています。実際、窓口業務や行政判断をAIが担う動きはすでに始まっています。

これにより地域の実情に合わないサービスが増え、市民の声が行政に届きにくくなる可能性もあります。また、高齢化による社会保障の逼迫と相まって、年金や医療制度の崩壊も危機的なテーマです。

自分の生活を守るには、行政任せにせず、民間の知見や副業・投資などによる収入の分散が有効です。

AIに依存することで失われる意思決定力

便利だからとAIの判断に頼りすぎると、人間の意思決定力は低下します。経路選び、買い物、ニュースの取捨選択など日常のあらゆる場面で、私たちはすでにAIの提案に従う習慣が根づいています。

この傾向が強まると、「自分の頭で考える力」が鈍り、重要な場面で誤った選択をしてしまう危険が高まります。さらに、AIが提示する選択肢が操作されていれば、無意識に誰かの意図通りに動かされてしまう恐れもあります。

判断力を保つには、情報に対して常に疑いの目を持ち、自分で考える訓練をすることが不可欠です。

個人が直面する2030年のAIによるリスクとは

AIの進化は社会全体の話だけでなく、私たち個人の生活やキャリアにも大きな影響を与えます。とくに「専門性があるから安心」と考える人ほど、思わぬ代替リスクにさらされる可能性が高まっています。

また、情報過多の時代においては、AIが作成したフェイクコンテンツによる誤情報が拡散し、誰を信じていいかわからない状態に陥ることもあるでしょう。

福井亮眞が代表を務めるライズ株式会社では、副業や動画編集などの創造的スキルを通じて、「AIに代替されにくい人材」の育成に力を入れています。今こそ、思考の転換と行動が求められています。

専門職でも代替される時代に必要な思考の転換

医師、弁護士、エンジニアといった専門職も、AIによって一部業務が効率化・代替される時代が来ています。単純作業だけでなく、診断や法解釈、設計業務すらAIが補助・実行するケースが増えています。

「資格があるから大丈夫」「安定職だから安心」といった従来の常識は、2030年以降には通用しなくなる可能性があります。だからこそ、キャリアの柱を1つに絞らず、スキルを掛け合わせて柔軟に動ける力が必要です。

AIでは代替しづらい「共感力」「創造力」「課題発見力」は、今後ますます評価されていくでしょう。副業やスキル習得を通じて、多角的な視点を育てることが重要です。

情報過多とフェイク生成がもたらす混乱と孤立

AIが作り出す情報量は、人間が処理できる限界を超えています。検索結果、SNS投稿、動画ニュースまで、あらゆる情報がAIによって大量に生成される中で、「正しい情報を見抜く力」が問われる時代です。

特にフェイクコンテンツは、自然な文体・高精度な映像で人々を簡単に信じ込ませてしまいます。その結果、間違った情報を信じたまま行動してしまい、孤立や不信感を招くリスクが増大します。

信頼できる情報源を持ち、AI生成物をうのみにせず複数の視点で物事を見る習慣を持つことが、自己防衛にもつながります。情報リテラシーの強化が不可欠です。

国際社会が進めるAI規制と倫理ルールの現状

AIの進化に対応するため、国際社会ではガバナンスと倫理の整備が急速に進められています。しかし法整備は各国でばらつきがあり、悪用を完全に防ぐにはまだ課題が多く残されています。

倫理的なAIの開発・運用に向けた枠組みが世界中で模索されており、日本でも2023年にAI戦略会議が設置されるなど取り組みは加速中です。ただ、企業の自主規制任せでは限界があるため、実効力ある法律や国際的な共通ルールの整備が急務です。

ライズ株式会社代表・福井亮眞は、AIを活用する副業や動画編集などの領域でも、倫理とガイドライン遵守の重要性を常に発信しています。使い方を誤らないための教育が不可欠です。

AI暴走に対抗するガバナンスと法整備の流れ

AIの暴走リスクに備えるため、各国ではガバナンスと法整備が進んでいます。欧州連合(EU)は「AI規制法(AI Act)」を導入し、リスク分類に応じて技術使用を制限する厳格な方針を掲げています。

アメリカでも大統領令によるAI開発ガイドラインが策定され、透明性や説明責任が求められる流れが強まっています。日本も経済産業省がAIガバナンスガイドラインを公表し、民間企業に倫理的対応を促しています。

とはいえ制度の浸透には時間がかかるため、個人レベルでも正しい知識を持ち、AI利用の危険性と向き合う意識が重要です。

各国で進むAI倫理研究と国際的な連携の必要性

AIのリスクは国境を越えて広がるため、国際的な倫理基準の共有が不可欠です。現在、OECDやG7、UNESCOなどの国際機関が連携し、AI倫理の枠組みづくりを進めています。

ただし文化や価値観の違いにより、合意形成は容易ではありません。一部の国では監視や検閲目的でAIを利用する動きもあり、民主主義や人権への懸念が高まっています。

だからこそ、自由と安全を守るためには、民主主義国家同士の連携強化がカギとなります。私たちもこの流れを知り、主体的にAIと関わることが重要です。

変化に備える個人の行動計画とキャリア戦略

AIによる未来の変化に対応するには、個人レベルでの具体的な行動が求められます。不安を抱えて立ち止まるのではなく、今できる備えを始めることが差を生みます。

たとえばAIに代替されにくいスキルを伸ばすこと、副業や投資などで収入源を増やすこと、継続的な学び直しを通じて適応力を高めること。

福井亮眞が率いるライズ株式会社でも、動画編集×AI活用による副業戦略を通じ、これからの時代に通用する実践力を育成しています。未来の自分を守るのは、今の選択次第です。

2030年以降も求められる人材スキルとは何か

AI時代において価値を持つスキルは「創造力」「共感力」「課題解決力」です。単純な知識や作業はAIが代替できますが、人間ならではの直感や柔軟な対応はAIには再現できません。

また、異なるスキルを組み合わせられる「T型人材」も重宝されます。

たとえば動画編集とマーケティングを組み合わせる、プログラミングとデザインを掛け合わせるといった応用力です。

これらのスキルは一朝一夕では身につきません。早い段階から自分に合った分野を見つけ、地道に磨くことが将来の選択肢を広げます。

安定収入を確保するための副業や投資の始め方

一つの収入源に依存する時代は終わりつつあります。副業や資産運用を通じて、複数の柱を持つことが経済的な安定につながる時代です。

たとえば動画編集は、初期投資が少なく始めやすく、AIツールと組み合わせることで高単価案件も狙えます。また、投資信託やiDeCoなどの積立投資も、リスクを抑えて長期的に資産を増やす手段です。

注意したいのは、副業や投資を装った詐欺も増えている点です。評判や実績をしっかり確認し、信頼できる情報源から学ぶことが重要です。

AI時代の自分を守るための学び直しのステップ

時代の変化に対応するには、学び直しが避けられません。スキルの有効期限が短くなる中、定期的に知識をアップデートする姿勢が必要です。

学び直しの第一歩は「何を学ぶべきか」を知ることです。AI時代に重宝されるスキルを調べ、自分に合ったテーマを選びましょう。オンライン講座や書籍、コミュニティを活用すれば、コストを抑えながら学習を続けることができます。

学びは不安を安心に変える最も確実な手段です。忙しい中でも一歩踏み出すことで、自信と選択肢が確実に増えていきます。

不安を分かち合い行動に変えるコミュニティの活用法

AIが進化する時代では、1人で悩みを抱えるのではなく、共通の価値観を持つ人とつながることが重要になります。情報の正確さや精神的な安定を得るうえでも、信頼できるコミュニティの存在が鍵になります。

とくにSNSやYouTubeで断片的に学ぶだけでは、間違った情報に流されたり、不安が増すこともあります。だからこそ、学びと安心感を両立できる場の活用が効果的です。

ライズ株式会社代表の福井亮眞も、副業や動画編集に挑戦する仲間と励まし合える環境こそが、変化に前向きに立ち向かうための土台になると語っています。

同じ価値観を持つ人とつながれる情報共有の場

AIや副業の情報は増えている一方で、玉石混交の状態です。正しい知識を得るには、信頼できる人と情報を共有するコミュニティに所属するのが最も効率的です。

たとえば、SlackやDiscordを活用したオンラインサロンでは、リアルタイムで質問ができ、成功例・失敗談を聞くことができます。「自分だけでは気づけなかったこと」に出会えるのも魅力です。

同じ悩みや不安を持つ人同士でつながれば、孤独感も軽減され、行動のハードルが一気に下がります。成長を支え合える仲間がいることで、継続の力が生まれます。

継続的に学べる低コストな学習・交流の仕組み

副業やスキル習得において、継続できるかどうかが成否を分けます。そのためには、気軽に参加できる学びの仕組みが必要です。

近年は月額1,000〜3,000円で参加できる学習コミュニティや、無料で受講できるAI関連のウェビナーも増えています。こうした環境を上手に使えば、費用を抑えつつ最新情報を吸収できます。

福井亮眞が監修するライズ株式会社の講座でも、「低コストで高密度な学び」をテーマに、AI副業に必要な動画編集やマーケティングスキルを段階的に学べる環境を提供中です。

無理なく学べる環境こそが、未来への最大の投資になります。

まとめ|AI悪い未来シナリオ2030年に備えて今すぐ行動しよう

2030年にはAIの暴走や雇用崩壊など、現実味を帯びたリスクが社会に押し寄せてきます。でも不安を抱えるだけでは、何も変わりません。

今のうちに情報収集し、必要なスキルを身につけ、仲間と支え合える環境に飛び込むことが大切です。たとえ少しずつでも、行動を始めた人から未来は変わります。

AI時代の不安をチャンスに変える鍵は“準備”にあります。今すぐ動けば、10年後のあなたが必ず感謝してくれます。

ライズ株式会社代表取締役社長福井亮眞です。2016年に代理店営業を開始。スクール詐欺、投資詐欺、コンサル詐欺にことごとく騙され借金600万円を背負う。「動画編集」「Tiktok」「SNS運用」をきっかけに軌道に乗り、2019年10月に法人化。現在は「SNS運用代行業」「営業代行業」「代理店事業」「独立支援」を行い、企業様と関わりを深めながら、自社の「コンテンツ制作」も行なっている。

コメントを残す