仕事がAIに取って代わられるかもしれない──

そんな不安を抱えながら働く日々に、焦りを感じていませんか?

この記事では、AI時代に必要とされる本業スキルと、キャリアアップに直結する資格を具体的に解説します。読むだけで、あなたが今から備えるべき方向性が明確になり、将来への漠然とした不安が、自信に変わっていくはずです。

資格の選び方や活用法まで網羅しているので、効率的なキャリア戦略を描きたい方は、ぜひ読み進めてください。

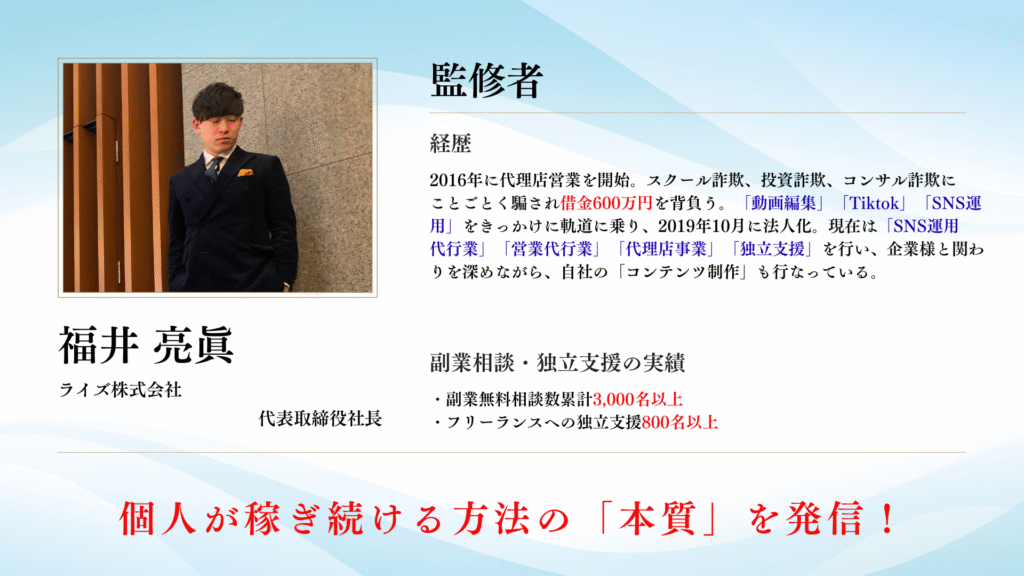

この記事はライズ株式会社代表取締役・福井亮眞が執筆。これまでAIや動画編集、副業支援の実績を数多く積み上げてきました。AI時代のスキル選びはもちろん、副業詐欺への注意点や評判が良い学習サービスの選び方にも触れています。

「本業だけでは将来が不安」「スキルシフトしたいけど迷っている」そんなあなたが着実に第一歩を踏み出せる内容をお届けします。今後のキャリアを切り開くヒントがここにあります。

AI時代に必要とされる本業スキルとは

テクノロジーの進化が加速する中、本業で必要とされるスキルも大きく変化しています。特にAIの普及により、定型的な作業や知識の暗記だけでは価値が下がりつつあります。

これからの時代は、AIと協働できるスキルを持つ人材が重宝されます。問題解決力、創造性、データ分析力などはAIが苦手とする分野であり、人間にしかできない価値を生み出す力です。

本業を守るためにも、スキルのアップデートは待ったなしと言えるでしょう。

今求められるスキルの変化と背景

AI技術の発達により、これまで人間が担っていた作業の多くが自動化されつつあります。たとえば、データ入力やルールに従う

業務はすでにAIが代替し始めています。こうした背景から、現代のビジネスシーンでは「AIにはできない仕事」が重視され、創造的思考やコミュニケーション力の重要性が増しています。

特に副業やフリーランスを志す人にとっても、この変化は見逃せません。ライズ株式会社代表の福井亮眞も「AI時代の働き方を考える上で、本業スキルのアップデートは必須」と語っています。

AIでは代替しづらい能力の特徴

AIが苦手とするのは、人間の感性や柔軟な思考を必要とする能力です。たとえば、ゼロから新しいアイデアを生み出す創造力、相手の感情を読み取る共感力、そしてチームでの協働力などは、AIでは再現が困難です。

動画編集のようにセンスが問われる仕事や、問題解決を含むプロジェクトマネジメントなども、人にしかできない領域です。

こうしたスキルを育てることで、AIと共存できる働き方が見えてきます。副業市場でも、人間らしさを活かせるスキルは高く評価されています。

資格取得がキャリアに与える4つの影響

AI時代に突入した今、資格は単なる「知識の証明」ではありません。むしろ、本業での立ち位置や収入にまで直結する重要な資産です。

実際に、福井亮眞が運営するライズ株式会社でも、AI活用や副業支援において資格取得者の活躍が目立っています。ここでは、資格がもたらす4つのメリットをご紹介します。

専門性の証明で市場価値が上がる

資格を持っていることは、その分野の知識や技術を一定レベル以上で有している証明になります。これは転職活動や案件獲得時において、大きなアドバンテージになります。

特にAI時代では、スキルの見える化が評価される場面が多く、客観的な証明としての資格がより重視される傾向にあります。たとえば、データ分析関連やIT資格は、幅広い業界でニーズが高いです。

社内評価や転職時に有利になる

資格を取得すると、会社からの評価も変わってきます。「この人は自己成長意欲がある」「専門性がある」と判断され、昇進や重要なプロジェクトに抜擢されるケースもあります。

また転職市場では、資格があることで書類選考や面接通過率が上がります。

AI時代では人材の流動性が高まり、資格は「移動できる武器」としてますます価値を増しています。努力が確実に形になるのが資格の魅力です。

収入アップや昇進の可能性が広がる

資格取得が収入アップに直結するケースは少なくありません。たとえば、IT系やAI関連の資格を持っていると、専門手当がついたり年収ベースで数十万円の差が出ることもあります。

また、資格があることで昇進スピードが速くなる企業もあります。会社側も「育てがいのある人材」として長期的に期待しやすいため、自己投資としてのリターンは非常に高いと言えるでしょう。

スキル習得が将来不安の軽減につながる

資格取得は、ただの紙切れではなく「学びの証」です。学習を通じて得た知識やスキルは、AIが進化しても失われません。

これにより、「AIに仕事を奪われるかも…」という不安を少しずつ自信へと変えていけます。家族を養う責任を背負う立場なら、将来に対する備えは安心材料となります。

副業を始める際の土台にもなり、詐欺のような案件に騙されにくくなる判断力も同時に身につきます。

AI時代に役立つおすすめ資格一覧

どんな資格を選ぶべきか迷う方に向けて、AI時代に役立つ資格を目的別に紹介します。業務に直結するものから、汎用性の高い資格まで幅広く存在します。

ライズ株式会社でも、動画編集やAIツールを活用した副業支援において、これらの資格保持者の活躍が目立っています。

汎用性が高い国家資格

国家資格はどの業界でも信頼性が高く、活用の幅が広いのが魅力です。たとえば「基本情報技術者試験」や「応用情報技術者試験」は、IT系の基礎力を証明できるため、多くの職種で活かせます。

ほかにも「中小企業診断士」や「キャリアコンサルタント」などは、AI時代でも必要とされる人間的な判断力を問われる場面に強く、実務との相性も良好です。長期的なキャリア構築に役立つ資格です。

IT・AIリテラシーを示す民間資格

AI時代に欠かせないのが、ITやAIリテラシーの証明です。代表的なものに「G検定」「E資格」「AI実装検定」などがあり、AIを理解し扱える人材であることを示せます。

これらは比較的新しく、オンライン学習で取得できる点も魅力です。副業でAIサービスを活用する際の信頼構築にもつながり、詐欺的な情報に踊らされずに本質を見抜く力も身につきます。

実践に活かせるプログラミング・統計系資格

実務に強いスキルを身につけたい場合、プログラミングや統計分野の資格がおすすめです。たとえば「Python3エンジニア認定データ分析試験」や「統計検定」は、データ活用の基礎をしっかり学べます。

これらのスキルは、AIや機械学習を扱う業務に直結し、副業案件でも高単価のものにチャレンジできます。

動画編集との掛け合わせで、マーケティングやYouTube分析にも応用可能です。

自分に合った資格を選ぶポイント

資格選びで失敗しないためには、自分の強みや状況に合った資格を見極めることが重要です。いくら需要が高くても、自分の業務や志向とズレていれば、学習も続かず結果的に無駄になることがあります。

また、資格はあくまで通過点であり、目的やキャリアゴールを明確にしておくことで、途中で迷うことが減ります。以下で具体的な選び方のポイントを3つに分けて解説します。

職種との相性を見極める

どんな資格が自分の仕事と相性が良いのかを知ることが第一歩です。たとえばエンジニアであれば、情報処理技術者試験やPython資格が有効で、営業職であれば、マーケティングやデータ分析系の資格が役立ちます。

資格選びでありがちな失敗は、「流行っているから」という理由で手を出してしまうことです。自分の業務内容やこれから伸ばしたい分野と資格の内容がリンクしているかを確認してから選ぶようにしましょう。

福井亮眞が率いるライズ株式会社でも、副業支援においてこの視点が重要だと繰り返し伝えています。評判の良い講座でも、相性が悪ければ結果につながりません。

学習時間や難易度を比較する

資格ごとに、必要な学習時間や合格までの難易度は大きく異なります。「忙しい会社員でも取れる資格」を選びたい場合、例えば「G検定」や「基本情報技術者」は比較的現実的なラインです。

一方、E資格やITストラテジストなどは高度な知識が求められるため、時間を確保できるかどうかがポイントになります。

下記のように、目安を比較して選ぶと失敗が少なくなります。

| 資格名 | 学習時間 | 難易度 |

| G検定 | 30~40時間 | 易しい |

| 応用情報技術者 | 100~150時間 | やや難しい |

| ITストラテジスト | 200時間以上 | 難しい |

忙しい育児世代や副業中の方は、この視点での選定が特に重要です。

受験費用とスケジュールを確認する

資格取得には、学習時間だけでなく費用とタイミングも影響します。試験料が高かったり、年に1〜2回しか開催されない資格は、計画的に準備しないと取得までに時間がかかることもあります。

たとえば「E資格」は5万円近くかかるうえ、年に数回しか受験機会がありません。逆に「G検定」は受験料1万円程度で、年3〜4回と頻度も高く、挑戦しやすい資格のひとつです。

また、オンライン受験可能かどうかも確認しておくと便利です。場所を選ばずに受験できれば、スケジュールの柔軟性も確保しやすく、副業や家事との両立にも向いています。

資格ごとの活用シーンと将来性

資格は「取得して終わり」ではなく、実際の業務やキャリアの中でどう活かせるかが重要です。本業での昇進や異動、副業や独立といった多様な選択肢の中で、資格がどう役立つのかをイメージしましょう。

ライズ株式会社でも、動画編集やAI活用のスキルと資格を組み合わせることで、より自由な働き方を叶える人材が増えています。

エンジニアやIT職に役立つ資格の使い道

エンジニア職においては、資格がスキルの証明となり、キャリアアップや転職に直結することが多いです。

特に「基本情報技術者」や「応用情報技術者」は、業務知識の基礎となり、新人研修にもよく使われるほどの汎用性があります。

AIやデータ分析分野に進みたいなら、「Pythonエンジニア認定試験」や「E資格」などもおすすめです。これらの資格を持っていると、AI関連の社内プロジェクトに抜擢されたり、副業案件の幅も広がります。

今後もIT人材不足が続く中で、エンジニア職の評価はますます高まります。

営業・企画職が取得すべきスキル資格

営業や企画職にとっても、資格は差別化の武器になります。とくに「マーケティング検定」「統計検定」「G検定」などは、データに基づいた提案や施策立案に直結する知識を得られます。

AI時代の営業は、勘や経験だけでなく、ロジックと数値に強くなることが求められます。そのため、数字を扱える力や分析スキルを資格で身につけるメリットは非常に大きいです。

副業としてコンテンツ販売や情報発信をする際も、企画力と論理的思考をセットで身につけると武器になります。

将来も必要とされる仕事と資格の関係

AI時代に「なくなる仕事」と「残る仕事」の見極めは重要です。将来も必要とされるのは、人との対話や感情理解が求められる仕事や、創造性が重視される分野です。

たとえば、介護・教育・コンサルティング・クリエイティブ職などは、今後も需要が減ることは考えにくいといえます。

このような職種に関わるなら、以下のような資格が有効です。

• キャリアコンサルタント

• 保育士

• 社会福祉士

• Webデザイナー

• 動画編集者向けの認定講座

技術職と人間性が求められる分野の両方を意識することで、AIと共存しながら強みを伸ばせるキャリア戦略が描けます。

AI時代に淘汰されやすい職種とその理由

AIや自動化の進化により、今後なくなる可能性が高い職種もあります。将来に備えるためには、どのような仕事がリスクを抱えているのかを知っておくことが大切です。

単純作業やマニュアル型業務を中心とする職種は、特に注意が必要です。

単純作業やマニュアル型の業務

手順が決まっていて、判断が少ない業務はAIとの相性が良く、今後は自動化の対象になる可能性が高いです。

たとえば、データ入力・定型事務・レジ業務・ライン作業などは、すでにAIやロボットによる置き換えが進んでいます。

これらの仕事に長くとどまっていると、急な変化に対応できず、収入が下がったり、転職が難しくなるリスクも高まります。

今のうちからスキルや資格を身につけ、選ばれる側に立つ準備が重要です。

自動化しやすい職種の共通点

淘汰されやすい仕事には、いくつかの共通点があります。

以下のような特徴を持つ職種は特にリスクが高いです。

• 判断より作業が多い

• 対人スキルが不要

• 創造性や応用力が求められない

• 手順が決まっていて例外が少ない

このような仕事は、AIやロボットに置き換えられても問題が起きにくく、企業側にとってもコスト削減の対象になりやすいのが現実です。

ライズ株式会社でも、こうした職種からスキル転換した受講者が副業や本業の中で活躍できるよう、動画編集やAIツールの指導を行っています。

今こそ、「なくなる仕事」から「必要とされる人材」への転身を考える時です。

スキルアップのための学習ステップ

資格を取得してキャリアを伸ばすには、やみくもに勉強するのではなく、明確な目標と効率的な手順を意識することが大切です。

学習内容が明確になれば迷いが減り、限られた時間を有効に使えます。副業や育児で忙しい人でも、段階的に学習を進めることで成果につながります。

ライズ株式会社の福井亮眞も、AI・動画編集の指導において「学習順序の最適化」が成功する人の共通点だと語っています。以下で実践的な方法を紹介します。

目標設定とスケジュールの立て方

まず「なぜその資格を取りたいのか」を明確にしましょう。目的が定まると、途中で挫折しにくくなり、学習効率も上がります。

たとえば、「半年以内に昇進したい」「副業の案件獲得につなげたい」など、具体的な目標があると行動にブレが出ません。

次にスケジュールを立てます。以下のような手順がおすすめです。

• 試験日から逆算して残り日数を把握

• 学習内容を週単位で区切る

• 休日に長時間、平日は短時間など強弱をつける

忙しい会社員でも、毎日30分の積み重ねで確実に前に進めます。

効果的な学習教材と講座の選び方

教材選びもスキルアップの成否を左右します。評判が良くても、自分に合わない教材では学習が続きません。

以下のポイントを参考に選んでみてください。

• 初学者向けか、中・上級者向けか

• テキスト中心か、動画講座付きか

• スマホ学習ができるか

• 模試や問題演習が豊富か

たとえば「スタディング」や「Udemy」などは、隙間時間に学べると人気です。福井亮眞の講座では、AI時代の副業にも直結する教材を使って学びを支援しています。

複数の教材を併用するより、1つに絞って繰り返す方が定着しやすいです。

アウトプットを通じた定着のコツ

学習効果を高めるには「覚える」より「使う」ことが大事です。知識を頭に入れるだけではなく、実際に手を動かしてアウトプットしましょう。

具体的には以下のような方法があります。

• 問題集を解く

• 模擬試験を定期的に受ける

• 学んだことをSNSで発信する

• 副業でスキルを実践的に使ってみる

たとえば、動画編集を学んだ人が自作コンテンツを投稿することで、学習成果が可視化されて自信にもつながります。

アウトプットは自分の理解度を確認できるだけでなく、人に説明する力や整理する力も育ちます。

スキルの掛け合わせで差別化を図る方法

AI時代に生き残るには、1つのスキルだけでは不十分な場面が増えています。複数のスキルをかけ合わせることで、他者と差別化ができ、市場価値の高い人材として評価されやすくなります。

ライズ株式会社でも、動画編集とAIツールを組み合わせた副業支援が人気で、多様なスキルを掛け合わせることで活躍の幅が広がっています。

1つの資格に依存しないキャリア設計

特定の資格だけに依存したキャリアは、環境変化に弱くなります。たとえば資格が制度変更されたり、業界そのものが衰退した場合、収入や将来性に大きな影響を受けてしまいます。

そのため、1つの資格をベースにしながらも、周辺スキルを伸ばすことが重要です。たとえば、IT資格に加えてプレゼン能力を高めたり、営業スキルと組み合わせると、より多くの仕事に対応できるようになります。

このようにキャリアを「多点支え」で構築することで、安定感が増します。

専門+汎用スキルで独自性を高める

「専門性」と「汎用性」の両方を持つと、非常に強力な人材になれます。たとえば、データ分析が専門の人が、チーム運営やプロジェクト管理もこなせるようになると、組織内での価値が一段と高まります。

逆に、動画編集やライティングといった汎用スキルに加え、AIリテラシーやIT資格を持っていれば、さまざまな業界に対応できます。

以下のようなスキルの組み合わせは、特に今後ニーズが高まると考えられます。

• 動画編集 × AI自動化ツール

• Python × 統計検定

• キャリア相談 × データ分析

このようなクロススキルで「あなたにしかできない仕事」を増やしましょう。

まとめ|AI時代のスキルシフトに対応する資格を選んで未来を切り開こう

AIの進化によって、これからの働き方は大きく変わっていきます。

今こそ、自分のスキルを見直し、資格という“見える武器”を手に入れることが将来の安心につながります。

本業に活かせる国家資格や、AIリテラシーを高める民間資格を選べば、社内評価や収入アップも現実的に目指せるでしょう。

まずは「自分に合う資格は何か?」そこから考えることが第一歩です。この記事をきっかけに、スキルシフトの一歩を踏み出してみてください。

行動した人から、未来は変わります。

副業やキャリア形成に役立つ知識も、ぜひこの先に広げていきましょう。

ライズ株式会社代表取締役社長福井亮眞です。2016年に代理店営業を開始。スクール詐欺、投資詐欺、コンサル詐欺にことごとく騙され借金600万円を背負う。「動画編集」「Tiktok」「SNS運用」をきっかけに軌道に乗り、2019年10月に法人化。現在は「SNS運用代行業」「営業代行業」「代理店事業」「独立支援」を行い、企業様と関わりを深めながら、自社の「コンテンツ制作」も行なっている。

コメントを残す