生成AIの進化に期待しつつも、

「勝手に個人情報が使われていないか不安」

「子どもの写真や声がAIに学習されるのが怖い」

そんな漠然とした不安を抱えていませんか?

本記事では、生成AIが引き起こす倫理問題やプライバシー侵害のリスクを正しく理解し、家庭や企業で実践できる防止策までわかりやすく解説します。

読み終える頃には、AIを安心して活用できる知識と未来に備えるための行動指針が手に入ります。

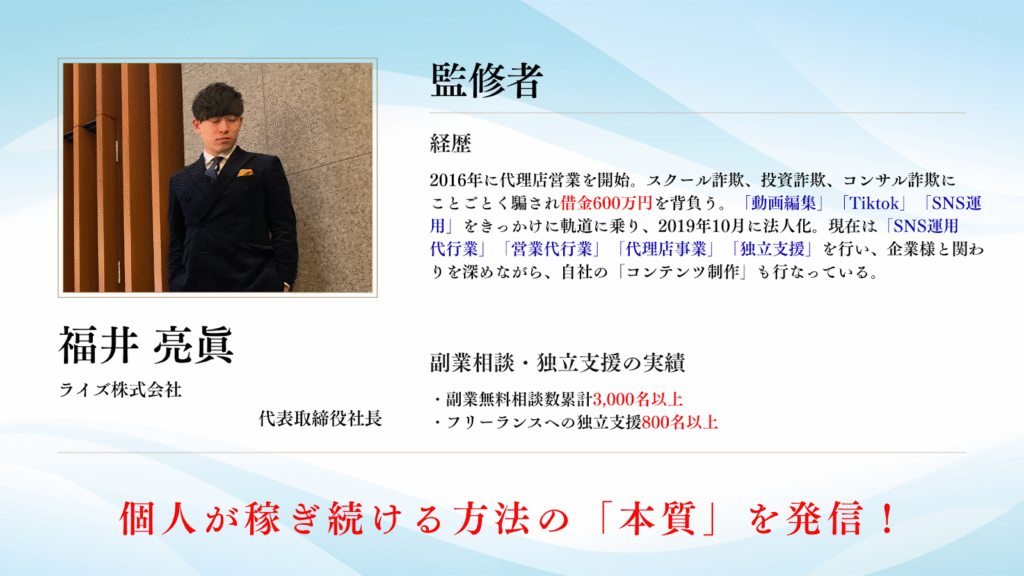

この記事は、ライズ株式会社 代表取締役の福井亮眞が執筆しています。

副業でAIや動画編集を取り入れたい方、詐欺に騙されない知識を得たい方にも役立つ内容です。生成AIに関する評判やトラブル事例に惑わされないよう、実践的かつ安全な設計法と使い方を徹底解説。

AIを「使われる側」ではなく「使いこなす側」に立つための、確かな判断力とスキルを一緒に身につけましょう。

生成AIの進化と倫理問題が注目される背景

生成AIの進化は私たちの生活を大きく変えつつあります。

会話の自動応答、動画編集、翻訳など、幅広い場面で活用され、効率化と利便性の高さから、多くの企業や個人が導入を進めています。

しかし、その進化とともに倫理的な問題が浮き彫りになっています。

特にプライバシー侵害や情報漏洩、差別の助長といった課題があり、「AIをどう扱うか」が社会全体の共通テーマになりつつあります。

こうした背景から、生成AIを使う人すべてが、ただの利用者ではなく、リスク管理の責任者として一定の倫理的理解と行動が求められています。

急速に進む生成AI技術と日常生活への影響

生成AIは数年前まで一部の技術者のものという印象でしたが、現在は誰もがスマホやPCで簡単に使えるツールになっています。

たとえば、ChatGPTで文章を生成したり、画像を自動作成したり、AIによる動画編集やナレーション作成も日常の一部になっています。

この技術の恩恵は大きく、特に副業やクリエイティブ業界では、短時間で成果を出せる手段として評判を集めています。

ライズ株式会社代表の福井亮眞も、AIと動画編集を活用し、副業支援の分野で多くの成果を出してきました。

一方で、使い方を誤れば、情報漏洩や詐欺被害の温床にもなりかねません。

そのため、使う側がAIの影響を正しく理解し、責任をもって判断する姿勢が欠かせません。

倫理的な懸念が広がる理由と社会的な関心の高まり

生成AIが抱える最大の問題の一つが「見えない侵害」です。

たとえば、学習データに含まれる個人情報や差別的表現に気づかず、AIが偏ったアウトプットを出すことがあります。

また、企業や自治体がAIを導入する際に、倫理面の配慮が不足すれば、ユーザーや顧客の信頼を損ねるリスクもあります。

近年では、国や業界団体も指針やルールの整備を進めており、社会的な関心は年々高まっています。

この背景には、「AIに支配される未来」への漠然とした不安だけでなく、「知らぬ間に自分の情報が使われているのでは?」という具体的な疑念もあります。

そうした声が倫理的な配慮の強化を求める原動力となっています。

生成AIによるプライバシー侵害の実態とリスク

生成AIの問題の中でも、プライバシー侵害は最も深刻なリスクです。

なぜなら、本人が知らないうちに個人情報が学習データとして使われ、その影響が長期的かつ不可逆的に広がる可能性があるからです。

たとえば、AIにアップロードされた画像や会話内容が学習に使われ、その人物の情報が他の生成物に間接的に反映されることがあります。

これにより、特定の個人や家庭、学校の実情が知らぬ間に漏洩する事例も報告されています。

こうしたリスクを放置すれば、AI技術そのものの信頼性が揺らぎ、本来享受できるはずの利便性すら失う恐れがあります。

個人データが無断収集される仕組み

生成AIは、大量の情報を学習することで精度を高めます。

その情報の中には、SNSの投稿、チャット履歴、画像などが含まれます。

一部のAIモデルは、これらのデータを自動で収集し、匿名性が不十分なまま学習することがあります。

特に問題なのは、ユーザーが「学習に使われる」と知らずに提供しているケースです。

これにより、意図しない形で名前や顔、声などの情報がAIに組み込まれ、将来的に誰かの生成物として利用されるリスクが生じます。

利用規約に明記されていても、読み飛ばしてしまう人が多いため、企業側も明確でわかりやすい説明が求められています。

画像・音声・会話ログが学習に使われるリスク

生成AIの進化に伴い、画像や音声、会話ログの学習も一般化しています。

これらは高精度なAIサービスを実現するうえで重要ですが、本人の同意なく使われることで、深刻なプライバシー侵害を招きます。

特に、音声AIでは本人の声を再現できるケースが増えており、「なりすまし」や詐欺目的で悪用される事件も発生しています。

また、画像生成AIでは、過去にSNSなどに投稿された写真が使われることもあり、家族や子どもの写真が第三者の生成物に活用される可能性も否定できません。

このような事態を避けるためには、ユーザー自身の情報管理意識を高めるとともに、企業側も情報の取り扱い方針を明示する必要があります。

家庭・教育現場での情報漏洩への懸念

家庭や学校では、AIの利便性を活かしながらも、子どもたちのデータが無防備に扱われるリスクがあります。

たとえば、学習アプリや教育用チャットボットが個人の会話履歴をサーバーに保存してしまうケースがあります。

保護者や教師がその仕組みを理解していなければ、知らぬ間に子どもたちの声や趣味、生活リズムといったプライベートな情報がAIの学習素材になるかもしれません。

今後は、家庭でも「デジタル衛生教育」が求められる時代です。

プライバシー意識を育てる教育と、保護者・学校の連携が不可欠です。

AIにおける差別や偏見の再生産リスク

AIは「公平で客観的」と思われがちですが、実際は学習データに含まれるバイアスをそのまま反映してしまうことがあります。

これにより、特定の属性や文化に対する偏見が再生産され、社会的不平等を拡大させる危険性があります。

そのため、生成AIの設計者や利用者は、アルゴリズムの透明性や多様性のあるデータ設計に配慮しなければなりません。

ライズ株式会社でも、副業やAI活用を支援する際、こうした倫理的視点を重視して情報提供を行っています。

学習データに潜むバイアスとその影響

AIの判断は学習したデータに大きく左右されます。もしそのデータに性別・人種・年齢などの偏見があれば、AIも同じような差別的判断を繰り返す可能性があります。

たとえば、採用AIが過去の「理想の応募者像」だけを学習すると、特定の性別や学校の出身者ばかりを選びやすくなります。

これは、意図せぬ差別を助長し、企業の信頼にも大きな影響を与えます。

このようなバイアスを防ぐには、学習データの質を見直すだけでなく、定期的なアルゴリズムの再評価も重要です。

偏見を助長しないための設計とデータの見直し

差別や偏見を防ぐには、AI開発時の「設計思想」が大切です。

具体的には、以下のような取り組みが推奨されます。

• 学習データに多様性を持たせる

• 不要な属性情報は削除する

• テストデータで公平性を検証する

• 第三者機関による評価を取り入れる

こうした配慮をすることで、AIによる意思決定が公正になり、社会全体でのAIへの信頼性も高まります。

個人や企業が無意識のうちに差別に加担しないためにも、開発・導入の段階からの倫理設計が求められています。

生成AIと著作権・知的財産権の課題

生成AIの進化によって、著作権や知的財産権に関する問題がより複雑かつ深刻になってきました。

AIは過去の作品や文章を学習して新たなアウトプットを生成しますが、この過程で著作物の一部を無断で利用しているケースが増えています。

実際に、イラストや文章をAIに盗用されたという訴訟事例も発生しており、法律が技術の進歩に追いついていない現状が指摘されています。

副業や動画編集にAIを活用するユーザーが増えるなか、ライズ株式会社としても、福井亮眞の名のもとでAIと法律の接点に対する啓発活動を重視しています。

創作物の無断学習と著作権法のグレーゾーン

生成AIは、公開されている大量のデータから学習を行います。このとき、Web上のイラストや文章、写真などの著作物が無断で収集・学習に使われることが少なくありません。

現行の著作権法では、AIによる学習が「著作権侵害」に該当するかはケースバイケースであり、明確な基準が存在しないのが実情です。

そのため、クリエイターや企業は「気づかないうちに自分の作品が使われていた」という被害にあう可能性があります。

このような状況では、作品の公開方法を見直したり、クリエイター自身が学習拒否を明示できる仕組みづくりが求められています。

また、AIを導入する側も、学習データの出典を確認し、法的リスクを避ける姿勢が欠かせません。

公正利用と権利保護のバランスをどう取るか

生成AIの発展には、大量かつ多様なデータが不可欠です。

しかし、それが創作者の権利を侵害するものであってはなりません。このバランスを取るためには、以下のような取り組みが必要です。

• 公開データを対象にする場合も、著作物かどうかを確認する

• 作品提供者に学習への同意を得るプロセスを整備する

• 生成物に元データの出典を記録する「出所表示機能」の導入

• 法改正やガイドライン整備による明確なルールの確立

こうした制度や技術の整備が進めば、AIによる創作活動と著作権者の利益保護が両立できる環境が整っていきます。

利用者側も、単に便利だからと使うのではなく、倫理と法の視点を持ってAIと向き合う必要があります。

AI導入における責任の所在と法的対応の課題

生成AIの導入が進む中で、「誰が責任を負うのか」が大きな課題です。

AIが出力した内容に間違いや差別的表現が含まれていた場合、それを使用したユーザー・提供した企業・開発元のどこに責任があるのか、明確に定義されていないことが多く、トラブルの火種になります。

たとえば、AIが作成した画像が他人の著作物に酷似していたり、生成された文書に誤情報が含まれていたことで、名誉毀損や詐欺といった法的問題が発生するケースも想定されます。

AIを副業で活用する場合も、知らぬ間に他人の権利を侵してしまう可能性があり、結果として「悪意がなかったのに責任を問われる」リスクもあります。

この問題を防ぐためには、AIの仕組みを理解し、利用前にルールを整備しておくことが不可欠です。

倫理的責任と法的責任の違い

AIを使う際には、「法律に違反していなければOK」とは限りません。

たとえ法的に問題がなくても、社会的信頼や評判を損なう行動は倫理的に大きな責任を問われることがあります。

たとえば、生成AIで作成した画像が性的表現を含んでいた場合、それが法に触れていなくても、企業や個人の信頼は大きく傷つきます。

また、無断で他人の写真をもとにAIが合成した人物画像を公開する行為も、プライバシーや名誉に関わる深刻な問題を引き起こします。

福井亮眞も代表を務めるライズ株式会社では、「法的なライン」と「社会的に許容されるライン」の両面から、AI活用の方針やガイドラインを整備しています。

このように、企業や個人が倫理面にも配慮する姿勢が今後さらに求められます。

AI利用時に求められる透明性と説明責任

生成AIの透明性とは、「どのようなデータを使って何をしたか」が他者にもわかる状態にすることを指します。

そして説明責任とは、AIを使って得た成果や判断の根拠を他者に明確に説明できる状態を保つことです。

これらが欠けていると、利用者も周囲も不信感を抱きやすくなります。たとえば、AIが提案した文章や動画の出所がわからない場合、それが盗作なのか独自なのかを判断できません。

具体的には以下のような対策が有効です。

• 使用したAIツールやプロンプトの記録を残す

• 生成物に元データの出典や目的を明記する

• 第三者の監査・検証を取り入れる

こうした取り組みによって、AI活用の透明性が高まり、万が一問題が発生した際にも、迅速に対処できる体制を築けます。

副業でAIを活用する場合でも、責任ある情報発信と記録保持が欠かせません。

プライバシー保護に向けた実践的な対策

生成AIを安心して活用するには、プライバシー保護の実践が欠かせません。

特に、匿名化処理や適切なデータ管理、国際的な認証の理解は、AI導入企業や家庭の情報リスクを下げるための基本です。

副業でAIを使う個人や、企業の開発担当者が求められるのは、「何が問題か」「どう防ぐか」を具体的に知っておくことです。

ライズ株式会社の福井亮眞も、動画編集やAI活用の現場で、この対策の有無が信頼や評判に直結する場面を多数見てきました。

正しく情報を扱えば、AIは脅威ではなく大きな味方になります。今こそ、仕組みと行動の両面から、備えるべきタイミングです。

匿名化処理・データ管理の基本手法

匿名化処理とは、個人を特定できないように情報を加工する技術です。代表的な方法には、名前や住所の削除、画像のぼかし加工などがあります。

さらに、企業が持つデータを扱う場合は、以下の対策が有効です。

• IDをランダムな番号に置き換える「疑似匿名化」

• グループ単位でしか識別できないようにする「集計処理」

• 学習用データには個人情報を含めないルールを明文化

これにより、AIによる誤学習や不正利用のリスクを大幅に下げられます。

特に副業や小規模ビジネスでは、初歩的な対応でも大きな差が出るため、最低限の匿名化対応は習慣化しておくと安心です。

家庭・企業でできるチェックリストと対応フロー

AI活用時の情報管理を徹底するには、定期的な確認が欠かせません。

以下のようなチェックリストを導入すると、見落としを防ぎやすくなります。

【基本チェックリスト】

• AIに入力するデータに個人情報が含まれていないか

• 利用規約に学習利用の記載があるか確認したか

• 出力された情報に第三者のデータが混在していないか

• 社内や家庭内で情報共有ルールが設定されているか

【対応フロー例】

1. 利用前にツールの規約と設定を確認

2. 入力データの加工・匿名化を実施

3. 出力内容のレビューと必要に応じた修正

4. トラブル発生時の通報先や記録保持ルールの確認

家庭でもこのような簡易フローを導入するだけで、お子様の写真や音声が勝手に使われるリスクを抑えられます。

国際的なガイドラインや認証制度の活用

世界各国では、生成AIに関する法規制や認証制度の整備が進んでいます。

中でも参考になるのは、以下のような国際基準です。

• EUの「AI Act」:リスクレベル別に使用制限を定める法律

• OECDのAI原則:透明性、公正性、説明責任を重視

• ISO/IEC 23894:AIのガバナンスに関する国際規格

これらに沿った社内方針や運用ルールを作成することで、企業は取引先やユーザーからの信頼を高めることができます。

また、導入時に第三者認証を受けておくと、万が一の際にも「きちんと対策していた」という証明として役立ちます。

副業など小規模事業者にとっても、こうした情報を知っておくことで、不要なリスクを避けながら、安全な運営を実現できます。

生成AI時代に求められる行動規範とキャリア戦略

生成AIが当たり前の時代だからこそ、倫理観と行動指針が求められます。

単に「使える」だけでなく、「正しく使う」力が信頼を生み、キャリアやビジネスの未来にも大きな影響を与えます。

福井亮眞が率いるライズ株式会社でも、AIを活用する人材には、倫理的責任・法的知識・情報管理能力の三位一体を重視しています。それは、たとえ副業でも詐欺の温床にならないようにするためです。

今後は、技術だけでなく、社会と調和する力が選ばれる人材の条件です。

AI推進と倫理配慮の両立を実現する働き方

AIを推進することと、倫理的に配慮することは矛盾しません。むしろ、この2つを両立できる人材は、組織の中核になっていきます。

たとえば、以下のような姿勢が重要です。

• ツールの仕組みを理解し、使う責任を持つ

• 学習データの出どころや権利に注意する

• 他者の視点や感情を想像し、配慮ある出力を心がける

• 上司やチームと情報管理のルールを共有しておく

このような働き方ができる人は、たとえツールが進化しても人としての価値を発揮し続けることができます。

家庭でも職場でも、AIとの付き合い方を自ら選べる人がこれからの時代に必要とされる存在となるでしょう。

業界コミュニティでの連携と長期的な指針の構築

AIの倫理課題は、個人だけで解決するには限界があります。そこで重要になるのが、業界や地域単位での連携と対話です。

たとえば、以下のような取り組みが始まっています。

• IT・広告・教育業界での「倫理ガイドライン」づくり

• AIユーザー同士の情報交換会や勉強会の開催

• 専門家によるリスク検証とレポート共有

ライズ株式会社でも、そうしたネットワークづくりを重視し、福井亮眞が各所で発信を行いながら対策を進めています。

こうした動きは、企業の評判やユーザーの信頼を築くだけでなく、長期的なキャリア構築やパートナーシップの基盤にもつながります。

孤立せず、連携しながら進むことが、AI時代の強さといえます。

まとめ|生成AIの倫理問題とプライバシー侵害に備えて今できることを始めよう

生成AIの進化は便利さをもたらす一方で、プライバシー侵害や著作権トラブルのリスクもはらんでいます。

個人データの無断利用やバイアスの再生産を防ぐには、匿名化やチェックリスト、ガイドラインの活用が重要です。

AIを安全に活用するには、法的・倫理的な理解と日々の対策が欠かせません。自分と家族の情報を守る行動を、今日から始めてみましょう。

ライズ株式会社代表取締役社長福井亮眞です。2016年に代理店営業を開始。スクール詐欺、投資詐欺、コンサル詐欺にことごとく騙され借金600万円を背負う。「動画編集」「Tiktok」「SNS運用」をきっかけに軌道に乗り、2019年10月に法人化。現在は「SNS運用代行業」「営業代行業」「代理店事業」「独立支援」を行い、企業様と関わりを深めながら、自社の「コンテンツ制作」も行なっている。

コメントを残す