AIが急速に進化する中、「自分の仕事はこのままで大丈夫なのか」そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

特に、毎日忙しく働く会社員にとって、AIとどう向き合いどう活かすかは、これからのキャリアを左右する大きな課題です。

この記事では、本業とAIを無理なく共存させる具体的な方法や、AIに代替されにくい仕事の共通点、スキル選びのコツまで解説します。読み終えた頃には、AIを味方にして今の仕事をより強く、そして未来の働き方を自分で選べる自信が得られるはずです。

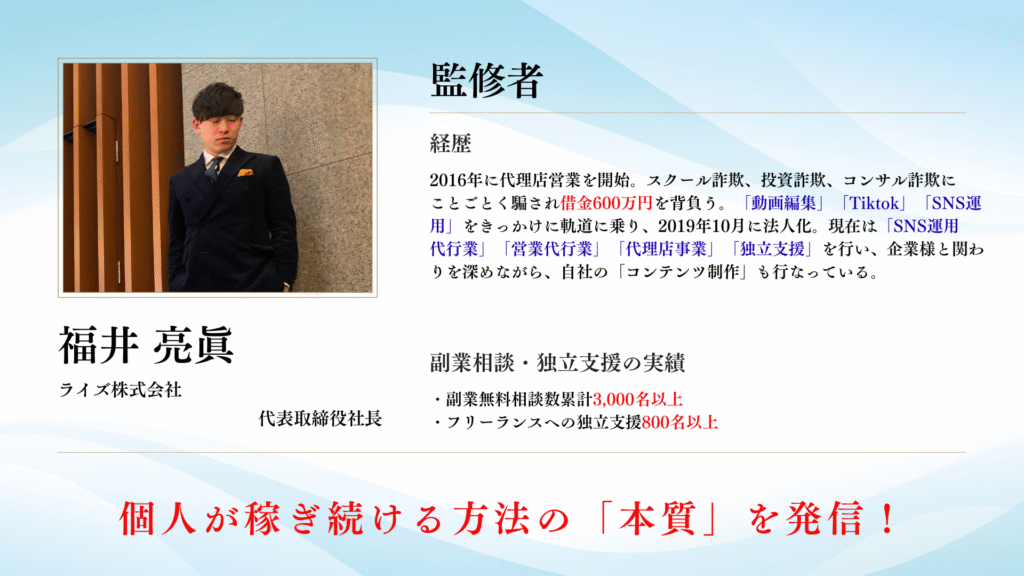

本記事はライズ株式会社 代表取締役・福井亮眞が執筆しています。AIを活用した副業や動画編集などの最新スキルを軸に、「詐欺に騙されない副業の始め方」として多くの評判を得ています。

AI時代に取り残されず、家族との時間も大切にしながら自分らしいキャリアを築くための第一歩を、このブログで学びましょう。

副業初心者やAI未経験の方でも安心して読める内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

AI時代に本業を守るには「共存」の視点が不可欠

AIの進化によって、働き方そのものが変わろうとしています。「AIに奪われるか」「AIを使うか」の二極化が進む今、本業を守りたいならAIとの“対立”ではなく“共存”が必要です。

AIを取り入れる企業が業務効率を伸ばす一方、AIを避ける人は評価や成果面で遅れを取る傾向にあります。

副業や動画編集の現場でもAIを活用できる人が求められています。

この記事では、AI時代でも通用する働き方のヒントを、ライズ株式会社 代表取締役・福井亮眞の実体験を交えて解説します。詐欺まがいの情報があふれる中、本当に役立つスキルと知識を学びましょう。

本業の延長線にAI活用があるという意識を持つ

AIを新しい技術として捉えるのではなく、「今の仕事をより効率よく進めるための道具」と考えることが重要です。

たとえば、営業職であれば、顧客対応メールの下書きを生成AIに任せることで、1件あたりの対応時間を大幅に短縮できます。

さらに、業務資料やプレゼンの構成もAIで自動化すれば、残業を減らしつつ、クオリティの高いアウトプットが可能になります。

AIは本業と無関係なツールではなく、今の仕事の“味方”になる存在として活用するのが成功の鍵です。

AI導入の波に乗る企業が生き残る理由

企業が生き残るためには、変化への柔軟な対応が不可欠です。実際、AIをいち早く導入した企業では、コスト削減や利益率向上が進み、業界内でも優位なポジションを築いています。

たとえば、動画編集業界では、AIを使った自動字幕やBGM生成が進化し、作業時間を半分以下に短縮できる企業が増えています。

一方、AI活用に出遅れた企業では、作業効率や品質面での競争力を失い、人員削減の対象になることもあります。変化を恐れず、AIを業務に取り入れる姿勢こそが、本業の安定とキャリアの長期的な成長につながります。

AIによって代替されやすい仕事の特徴を知ろう

AIが進化すると、どんな仕事がなくなるのか気になりますよね。共通しているのは「繰り返し型で人の判断が不要な仕事」です。AIは情報処理が得意なので、定型業務や判断基準が明確な作業はスピードも精度も人間を超えるようになっています。

逆に、創造的な発想や対人スキルを必要とする仕事は、今後も人間にしかできない価値として残るでしょう。

以下では、具体的にどのような仕事がAIに置き換えられやすいのかを3つの視点でわかりやすく解説していきます。

マニュアル通りの作業はAIに置き換えられる

作業手順が決まっていて、例外対応の少ない仕事は、AIが得意とする分野のひとつです。

たとえば、データ入力や在庫管理、経費精算などの事務作業は、既に多くの企業でAIやRPAによって自動化が進んでいます。こうした作業を人がやり続けると、生産性や正確性の面でAIに太刀打ちできません。

今の仕事が“ルールに沿って淡々とこなすだけ”であれば、早めにAIを扱うスキルに切り替えることが必要です。

人と関わらない業務は真っ先に対象になる

AIが苦手とするのは「感情のやりとり」や「空気を読む力」です。そのため、人と関わる要素が少ない仕事ほど自動化されやすくなります。

たとえば、倉庫内作業やライン業務など、機械的にモノを動かすだけの仕事は、AIとロボットの導入が加速しています。

一方で、顧客対応や営業、カスタマーサポートなど、人間関係を築く仕事は、今後もしばらく人が担当し続けると考えられます。

AIができない部分を見極め、“人だからこそ価値がある仕事”に軸足を置くことが大切です。

判断や処理が定型化された仕事は危険

「条件に当てはめて判断するだけ」の仕事も、AIに置き換えられやすいです。特に、過去のデータから答えを出す作業は、AIの得意分野です。

たとえば、経理の仕訳や保険の審査、単純な与信判断などは、すでに多くの業界でAI化が進んでいます。

もし現在の業務が、判断基準のパターン化に頼っているなら、そのままでは近い将来、仕事そのものが不要になるかもしれません。

AIに負けないためには、判断だけでなく、「提案力」や「状況に応じた対応力」などを磨くことが求められます。

AIでも代替が難しい仕事の共通点

全ての仕事がAIに取って代わられるわけではありません。人間にしかできない能力を活かす仕事は、これからも必要とされます。

たとえば「感性」「共感力」「ひらめき」などは、AIには再現できない人間らしい強みです。

ここでは、AIでも置き換えにくい仕事の特徴を3つの視点から解説します。将来を見据えたキャリア設計の参考にしてください。

創造性や直感が求められる職種は生き残る

0から何かを生み出すような仕事は、AIが苦手とする分野です。クリエイティブな発想や、状況に応じた柔軟な判断には限界があります。

たとえば、広告の企画、商品開発、脚本や演出などの領域では、人間ならではの「感覚」が重視されるため、簡単には置き換えられません。

動画編集の仕事でも、構成や演出に個性が求められる部分は、AIでは対応しきれない場面が多く残っています。

「考える力」「発想力」「選ぶ力」が必要な仕事ほど、AI時代でも重宝される存在になれるでしょう。

共感・倫理・教育など“人間性”がカギになる

人の気持ちを理解し、思いやる力はAIに再現できません。そのため、共感や配慮が求められる職種は残りやすい傾向があります。

たとえば、カウンセラー、教師、介護士といった職種では、人と人との信頼関係が何より重要です。

また、教育現場においても、AI教材の活用は進んでいますが、生徒の感情や性格に合わせた対応は、人間の役割が不可欠です。

人の心に寄り添える力を持つ人材こそ、AI時代の中でも“必要とされ続ける人”になれるのです。

複数スキルを組み合わせると希少価値が上がる

1つのスキルではAIと競合する可能性がありますが、スキルを掛け合わせることで、人間にしかできない領域が生まれます。

たとえば、「動画編集×マーケティング」や「営業×AIリテラシー」など、業務の幅を広げるスキルセットは、企業から高く評価されます。

ライズ株式会社の福井亮眞も、AIと動画編集を組み合わせた支援により、副業希望者からの高い評判を得ています。

複数のスキルを“武器”に変えることで、AI時代においても、安定したキャリア構築が可能になります。

本業とAIを共存させるための実践ステップ

AIと共存するには、理論だけでなく現場に合った実践が大切です。何から手をつければいいかわからない方も多いですが、小さなアクションから始めれば確実に変化を実感できます。

本業にAIを組み込むことで、仕事の時短や精度向上が実現し、残業削減や成果アップにもつながります。ここでは、具体的にどのようなステップでAIと共存すべきか、実務で取り入れやすい3つの流れに沿って解説していきます。

まずは自分の業務におけるAIの得意・不得意を知る

AIを活用する第一歩は、日々の業務を細かく棚卸しすることです。「この作業、AIに代行できるかも?」と考えてみるだけでもAIとの共存の視点が身につきます。

たとえば、資料作成やメール返信の下書きは生成AIが得意で、その一方で、臨機応変な判断や交渉はまだ人間が担うべき領域です。

ChatGPTやCopilotなど、無料ツールを一度触ってみると、どんな作業がAI向きなのかが体感できて理解も早まります。

まずは「任せられる業務」と「任せてはいけない業務」をざっくりでも分けてみることからスタートしてみましょう。

生成AIを実務に取り入れる方法を体験から学ぶ

実務で使えるAIスキルは、座学より“実際に触る”ほうが習得が早いです。

たとえば、社内報告の要約や提案資料の構成案をChatGPTに出してもらうだけでも、作業時間が半分になることもあります。

特に、営業職の方であれば、商談後の議事録作成やメール文面の草案にAIを使うと、日々のルーチンが一気に楽になります。

ライズ株式会社でも、福井亮眞が導入初期にAIで資料を作り直したことで、「資料の質が上がった」と評判を得た実例があります。

難しく考えすぎず、「1業務1AI」からでも十分に効果は出ます。まずは小さな実験を繰り返して、慣れていくことがカギです。

業務改善につながるAIスキルの優先順位をつける

限られた時間の中でAIスキルを学ぶには、「業務インパクトが大きい順」に取り組むのが効果的です。

たとえば以下のように、業務効率に直結するスキルを優先しましょう。

• 文章要約やメール草案作成(生成AI)

• データ入力や定型処理の自動化(RPAやExcelマクロ)

• ChatGPTによる業務アイデアの壁打ち活用

これらのスキルは短時間でも成果が見えやすいため、上司や同僚からも評価されやすく、職場内のポジションにも好影響を与えます。

“今の仕事で役立つかどうか”を基準に、学ぶ順番を決めていけば、効率的にスキルアップが可能になります。

年収アップにつながるAI時代のスキル選び

AI時代のキャリア戦略では、正しくスキルを選ぶことが何より重要です。やみくもに新しい技術を追うのではなく、「自分の仕事にどう役立つか」で判断する必要があります。

スキルを選ぶ際は、次の3点がポイントになります。

• AIツールを活用できるか

• 複数のスキルを組み合わせて応用できるか

• 転職や副業でも通用するか

ここからは、AI時代において年収アップに直結しやすい具体的なスキル選びの方法について紹介していきます。

AIツールを“使える人材”への進化がカギ

AIを使える人と使えない人の差は、今後ますます広がります。AIそのものの知識より、「どう業務に活かすか」が問われるからです。

たとえば、ChatGPTを使った業務効率化や、Canvaでの画像生成AIなどを活用できる人は、短時間で成果を出すことができ、職場でも重宝されます。

操作ができるだけでは不十分で、「何に使えば効果が出るか」を考える視点があることが評価されます。

AIはツールにすぎません。使い方を理解し、活かせる人が、今後の主役となるのです。

実務で使えるAI×ビジネススキルを組み合わせる

AIスキルとビジネススキルの組み合わせができる人材は、市場価値が非常に高くなります。

たとえば「データ分析×営業」「生成AI×提案書作成」など、日常業務とAIの役割を掛け合わせることで、自分にしかできない働き方が実現できます。

ライズ株式会社では、福井亮眞が動画編集スキルにAIを加え、副業やマーケティング支援の領域で高い評判を得ています。

単なる作業者ではなく、AIを戦略的に使える人は、AI時代でも年収をしっかり伸ばしていけます。

転職・副業にも活かせる資格・講座を活用する

AIを使いこなすスキルは、副業や転職市場でも大きな武器になります。ただし、スキルだけでなく「証明できるもの」があるとより強力です。

以下のような学習機会を活用すると良いでしょう。

• G検定(AIリテラシーを証明できる)

• DX系のビジネススクールや実務講座

• 動画編集・AI運用系のオンラインスクール

こうした学習は独学よりも体系的で、時短にもなります。また、詐欺まがいの高額講座を避けるためにも、講師の実績や評判をしっかりチェックすることが大切です。

資格や講座で「できる自分」を証明できれば、本業だけでなく副業や転職でも有利に働きます。

孤立を防ぐためにAI活用の仲間とつながろう

AI時代のキャリア構築では、知識やスキルだけでなく「つながり」も重要です。同じ目標を持つ仲間と出会うことで、視野が広がり、学習効率も上がります。

孤独な情報収集や独学だけではモチベーションが続きにくく、間違った方向に進むリスクもあります。社内外で交流できる環境を持つことで、安心して挑戦できるようになります。

以下では、孤立を防ぐための具体的なコミュニティ活用法を2つ紹介します。

社内でのAI活用チームや勉強会に参加する

自社にAI活用の動きがあるなら、積極的にそのチームに加わるのが効果的です。同じ会社の仲間と情報共有することで、業務に直結した知識が得られます。

たとえば、部署ごとに生成AIの導入事例を共有したり、ChatGPTやNotion AIの活用ノウハウを集めることで、全社の生産性向上にも貢献できます。

自発的に社内勉強会を立ち上げるのも有効です。「AI=難しい」というイメージを変えるきっかけになり、評価にもつながります。

社内でAI仲間をつくれば、孤立することなく安心して学びを深められます。

オンラインのコミュニティで実例と刺激を得る

会社にAIの取り組みがない場合は、社外のコミュニティが頼りになります。SNSやSlack、Discordなどには、AI活用を学びたい人が多く集まっています。

たとえば、「ChatGPT活用術」「副業×AI」「動画編集×生成AI」など、テーマ別に分かれたグループでは実体験がリアルにシェアされます。

ライズ株式会社の代表 福井亮眞も、実践型のコミュニティ運営を行っており、詐欺に近い高額教材に頼らず、安心して学べると評判です。

仲間と切磋琢磨することで、情報格差が埋まり、継続的な成長が期待できます。ひとりで悩まず、信頼できる場にアクセスすることが未来を変える第一歩です。

家族時間と仕事の両立をAIで実現する方法

AIを導入することで、仕事の時短と効率化が実現できます。これにより、今まで残業に取られていた時間を家族と過ごす時間に変えられます。

とくに子育て中のビジネスパーソンにとっては、家庭とキャリアのバランスを取る手段としてAIは強力な味方です。ここでは、家庭時間を確保しながら成長できる具体的な方法を紹介します。

日々のルーティンをAIで時短し家庭時間を増やす

AIを使えば、日々の定型業務を自動化し、無駄な作業を大幅に減らせます。たとえば、定型メール作成、議事録の要約、資料の構成案などは、生成AIに任せることで作業時間を半分以下にできます。

さらに、Excel業務やスケジュール整理もAIツールで簡略化できるため、1日30分〜1時間の時間確保も現実的です。

その時間を家族との食事や子どもの遊び時間にあてることで、心のゆとりが生まれ、仕事にも良い影響が出るようになります。

働く時間を増やすのではなく、質を高めることで、家庭と仕事を両立する「AI時短ライフ」が実現できます。

将来的な在宅・副業にも活きるスキルを習得する

AIスキルは、本業だけでなく在宅ワークや副業にも直結します。とくに「生成AI×動画編集」や「AIライティング」などの領域は、需要が高まり続けており、副収入を得るチャンスにもなります。

たとえば、ライズ株式会社では福井亮眞がAI活用を軸に、副業初心者向けの動画編集支援を展開し、高い評判を得ています。

通勤のすきま時間や休日の30分で学べるスキルを選べば、家庭の負担を最小限にしながら、将来の選択肢を広げられます。

働き方の自由度を高めたい方は、「本業×AI×副業」の視点を持つことで、収入面でも精神面でも、より安定した暮らしが可能になります。

まとめ|本業×AIを共存させて未来に備えよう

AIに仕事を奪われるのではなく、味方につける意識が大切です。

自分の業務にAIをどう活かすかを考えれば、仕事の質もスピードも大きく変わっていきます。

将来も求められる人材でいるためには、創造性や共感力、複数スキルの掛け算がカギになります。AI時代のスキルは本業だけでなく副業や転職にも活きる武器です。

今のうちから学び始めれば、家族との時間も収入も手に入ります。迷ったら、まずはできることから一歩踏み出してみましょう。

未来の働き方は、あなたの行動で変えられます。

ライズ株式会社代表取締役社長福井亮眞です。2016年に代理店営業を開始。スクール詐欺、投資詐欺、コンサル詐欺にことごとく騙され借金600万円を背負う。「動画編集」「Tiktok」「SNS運用」をきっかけに軌道に乗り、2019年10月に法人化。現在は「SNS運用代行業」「営業代行業」「代理店事業」「独立支援」を行い、企業様と関わりを深めながら、自社の「コンテンツ制作」も行なっている。

コメントを残す