「AIで描いたイラストって、本当に売れるの?」そんな疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、画像生成AIを使ってイラストを販売しながら副業収入を得る具体的な方法を、初心者向けに解説します。

読み終える頃には、AIで描いた作品を副収入につなげるための一歩が踏み出せるようになります。

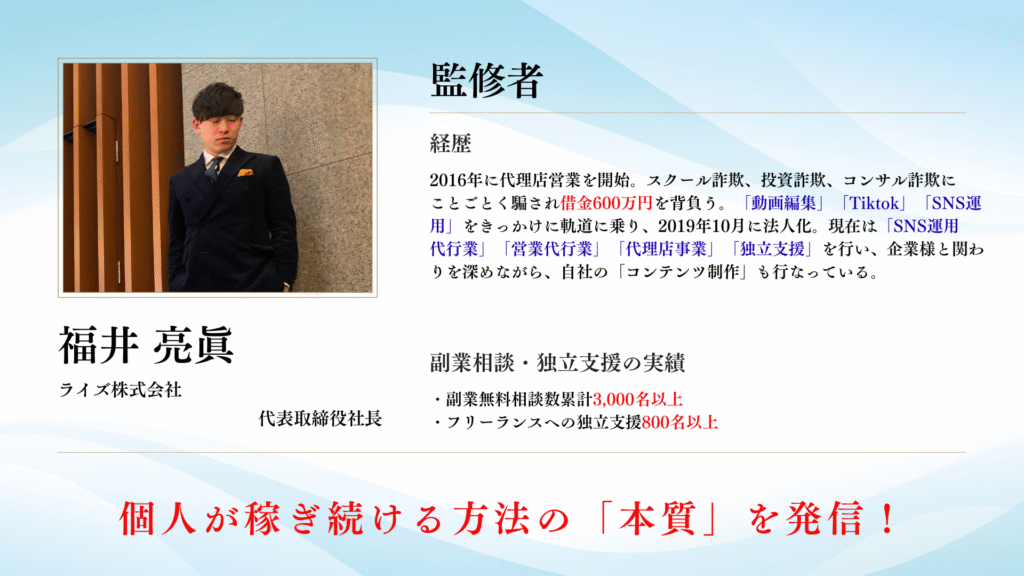

このブログは、ライズ株式会社代表取締役・福井亮眞が執筆しています。

「副業で失敗したくない」「詐欺に騙されたくない」と感じている方に向けて、AIを活用した収益化戦略や、動画編集との組み合わせ方なども紹介しています。

画像生成AIを正しく使えば、趣味やスキルが「収益」になる時代です。信頼できる情報で、安心して副業を始めましょう。

画像生成AIを活用したイラスト副業とは

画像生成AIを使えば、絵のスキルに自信がなくても高品質なイラストを誰でも作れる時代になりました。副業としてイラストを販売する人も増えており、趣味から収入に変えるチャンスが広がっています。

AIでのイラスト制作は、効率もコストも非常に優秀です。ツールの使い方を覚えれば、わずか数分で作品が完成します。CreemaやBOOTHなど販売先も充実しており、SNSと組み合わせることで集客もしやすくなっています。

このように、画像生成AIは副業初心者にとっても始めやすく、将来的に独立を目指す方にもおすすめの手段といえるでしょう。

イラスト制作の手順をAIが自動化する仕組み

画像生成AIは、テキスト入力だけでイラストを作ってくれる技術です。たとえば「猫耳の女の子 夕暮れの公園」と入力するだけで、そのイメージをもとにAIが自動で画像を描き出してくれます。

MidjourneyやStable Diffusionなどのツールが有名で、操作も簡単で、プログラミングの知識は必要ありません。さらに、細かくプロンプト(指示文)を調整すれば、自分の世界観に近い作品を何枚も生成できるのが魅力です。

人力で1枚ずつ描く必要がないため、副業として販売を目指す場合にも作業効率が圧倒的に高くなります。

スキルや経験が少なくても始められる理由

画像生成AIの大きな魅力は、誰でもすぐに始められる点です。従来のイラスト制作のように、数年かけて画力を磨く必要はありません。

今では、以下のような理由から初心者でも成果を出せます。

・AIツールの多くが日本語対応で操作が直感的

・SNSや販売サイトが豊富にあり出品のハードルが低い

・無料や低価格で始められるツールが多数存在

さらに「誰でも作品を世に出せる時代」になっているため、評価や共感を得られれば、すぐに収益へつながる可能性もあります。

画像生成AIで収益を得る副業スタイルの種類

画像生成AIを使った副業にはさまざまな収益スタイルがあります。1つの方法に絞るのではなく、自分の得意な表現や用途に応じて複数のルートで収益を得るのが今のトレンドです。

イラストをストックサイトに出品したり、グッズ化してBASEやBOOTHで販売したり、NFTやSNS経由でファンビジネスに展開する人も増えています。

ライズ株式会社の福井亮眞としても、AIや動画編集などを活用し、詐欺まがいの副業ではない「実益ある働き方」を推奨しています。それぞれの副業スタイルを理解して、自分に合う方法を見つけましょう。

ストックサイトでの販売モデル

ストックイラスト販売は、もっともシンプルな副業のひとつです。Pixabay、Adobe Stock、PIXTAなどのサイトに作品を投稿し、誰かがダウンロードした際に報酬が入る仕組みです。

このモデルの魅力は、一度アップすれば放置しても収益化できる点。複数枚を登録していけば、ストックが積み重なっていきます。

ただし、審査が厳しいサイトもあるため、高解像度・商用利用OKの設定などの工夫が必要です。

オリジナルグッズや同人アイテムの展開

画像生成AIで作ったイラストを使って、キーホルダーやTシャツなどのグッズを販売する方法も人気です。BOOTHやSUZURIなどのサービスを使えば、在庫を持たずに販売できます。

作品にファンがつけば、SNSで拡散されやすく、継続的に売れ続ける可能性もあります。

同人イベントやネット通販と組み合わせることで、クリエイターとしての活動の幅も広がります。

NFTアートとしての収益化戦略

NFTとは、デジタルデータに唯一性を持たせて販売できる技術です。OpenSeaやFoundationなどで、AIイラストをNFT化して販売する人も増えています。

ブロックチェーン上でのやりとりになるため、やや難しく感じるかもしれませんが、販売価格が高くなる傾向があるのが魅力です。

ただし、暗号資産の管理やガス代(手数料)にも注意が必要です。初期に学ぶことは多いですが、夢のある分野です。

SNS発信による直接販売とファン構築

X(旧Twitter)やInstagramなどで作品を発信し、「この絵ほしい」と思ってもらうことが販売につながります。

作品に世界観があり、定期的に更新されているアカウントは、フォロワーとの信頼関係も構築されやすくなります。

とくに、DMやBOOTH経由での直接販売ではプラットフォーム手数料が抑えられるメリットもあります。副業だけでなく、将来的に独立を目指す人にもおすすめの方法です。

画像生成AIで作成したイラストの販売方法

画像生成AIを使って作った作品を売るには、「どこで」「どうやって」「いくらで」販売するかがポイントです。

販売先には素材サイトやグッズ系、NFT、SNS経由の販売などがあり、目的やイラストの方向性に応じて使い分けるのが理想です。

また、価格設定・ライセンス・販売時のルールなども重要な要素です。ルール違反をするとアカウント停止のリスクもあるため、詐欺と疑われないよう、丁寧な運営を意識しましょう。

素材販売サイトに出品する手順と注意点

ストック型の素材サイトに登録する場合、以下の手順で進めるのが一般的です。

1. 会員登録(Pixabay・PIXTAなど)

2. プロフィール設定と本人確認

3. 作品のアップロード

4. タイトルやタグの設定

5. ライセンス選択と公開

審査のあるサイトでは、AI生成作品に対する規定もあるため、各サイトのガイドラインは必ず確認しておきましょう。

また、商用利用OK/NGの設定ミスでトラブルになるケースもあり、最初は慎重に出品することが大切です。

作品ごとの価格設定と収益シミュレーション

価格は、販売先の相場と作品の用途により変わります。たとえばストックサイトなら1枚100~1000円ほどが一般的で、グッズ販売ではTシャツ1枚3000円前後になることもあります。

副収入の目安としては、月30点売れれば月収1〜3万円程度。以下のように、想定しておくと計画が立てやすくなります。

| 販売スタイル | 単価 | 月間販売数 | 月収目安 |

| 素材販売 | ¥500 | 30点 | ¥15,000 |

| グッズ販売 | ¥1,500 | 20点 | ¥30,000 |

売れ筋ジャンルや時期によって売上は変動するため、反応の良い作品を分析することが安定収益のカギとなります。

商用利用の可否やライセンス設定の考え方

販売する際にもっとも注意すべきは「著作権と商用利用の範囲」です。使用しているAIツールが商用利用可能かを確認することはもちろん、販売先のライセンスルールにも従う必要があります。

たとえば、無料で使えるツールでも商用NGな場合があるため、以下の2点は事前に確認しましょう。

・AIツールの利用規約(例:Midjourney、Canvaなど)

・販売プラットフォームのライセンスガイドライン

これらをしっかり押さえることで、詐欺的な副業と誤解されず、安心して継続できる副収入源を築くことが可能です。

収益アップのためのマーケティングと集客法

画像生成AIで作ったイラストを売るなら、マーケティングと集客が大きなカギを握ります。いくら魅力的な作品があっても、誰にも見られなければ売上は伸びません。ファンとの接点をどう作るかが重要です。

SNS発信、ポートフォリオ設計、トレンド活用など、今すぐ取り組める集客法を取り入れることで、副業でも安定して成果を出せるようになります。福井亮眞が運営するライズ株式会社でも、AI活用に加えて、こうした集客導線の最適化を重視した支援を行っています。

SNSでファンを集める基本戦略

SNSは副業で稼ぐための最強の集客ツールです。作品を発信することで、共感・拡散・購入が生まれやすくなります。特にX(旧Twitter)、Instagramは視覚コンテンツとの相性が抜群です。

SNS運用では、以下の3つを意識しましょう。

・投稿頻度を保つ(最低週3回)

・イラストだけでなく制作過程も見せる

・プロフィールに販売リンクを明記

これにより、受動的な作品販売ではなく、

自分からファンを育てていくスタンスが取れます。AIを活用しつつ、人間的な共感を得る姿勢が大切です。

ポートフォリオの作り方と発信のコツ

ポートフォリオはあなたの「作品カタログ」です。購入を考える人にとって、世界観や実力を知る材料となります。

ポートフォリオを作る際は、以下を意識しましょう。

・作品ジャンルを分類して見やすくする

・作品にタイトルや説明文をつける

・SNSやBOOTHなどにリンクをまとめる

発信のコツは「一貫性」と「目的の明確化」です。たとえば、「幻想的な美少女イラスト専門」などと打ち出すと、世界観に共感するフォロワーが集まりやすくなります。

季節・トレンドを捉えたテーマ設定の重要性

売れるイラストには「今」が反映されています。たとえばハロウィンやクリスマス、春の桜といったテーマは、イベント前に検索・購入が増える傾向があります。

AIイラストも同様で、以下のようにトレンドを活かすと効果的です。

・季節イベントをテーマにしたシリーズ展開

・流行中の映画やゲーム風の世界観を取り入れる

・SNSでバズっている構図やカラーを意識する

時流を取り入れることで、多くの人の目に留まりやすくなり、「見つけてもらえる」副業に変わっていきます。

画像生成AIの選び方と導入のポイント

画像生成AIを使って副業を始めるなら、自分の目的に合ったツールを選ぶことが重要です。操作のしやすさ、出力品質、商用利用の可否など、

チェックすべきポイントはいくつかあります。

無料で試せるツールも多く存在しており、まずは気軽に触ってみることが成功への第一歩です。ライズ株式会社の福井亮眞も、動画編集やAI活用において、導入時点での「目的に合った選定」が成果の分かれ目になると述べています。

商用利用が可能なツールを選ぶ基準

副業でイラストを販売するには、使うAIツールが「商用利用OK」であることが絶対条件です。

以下のような確認を必ず行いましょう。

・公式サイトの利用規約を読む

・商用OKと記載されたプランかどうか確認する

・有償プランのみ商用可能な場合もある

たとえばMidjourneyは有料プランで商用利用が可能です。逆に、無料でも使えるが商用NGのツールもあるため、稼ぐための副業にはリスクのない選択が必要です。

無料で使えるおすすめツールと機能比較

これから副業を始めたい人にとって、無料で使えるツールはありがたい存在です。

代表的なツールと特徴は以下の通りです。

| ツール名 | 特徴 | 商用利用 |

| Craiyon | 完全無料で簡単操作 | NG |

| Bing Image Creator | 高品質・商用OK (一部制限) | 一部OK |

| Leonardo.Ai | 登録制で高画質 | 有料でOK |

初期コストを抑えたい方は、無料版で操作感をつかみつつ、本格的に稼ぎたいなら有料プランへの移行がおすすめです。

高解像度対応とカスタム性をチェックする

販売する作品は、高解像度であるほど信頼されやすくなります。AIによっては出力サイズに制限があるため注意が必要です。

また、プロンプトを細かく調整できる「カスタム性」も重要です。これにより、他のユーザーとは違う作品が生まれ、ブランディングや差別化につながります。

副業としての安定性を考えるなら、以下を基準にしましょう。

・解像度は最低でも1024px以上

・構図やスタイルの調整が可能か

・出力の安定性があるか

これらを満たすツールを選ぶことで、評判の高いクリエイターを目指すことも可能です。

副業で失敗しないための注意点

画像生成AIを活用した副業には大きな可能性がありますが、リスクを理解せずに進めるとトラブルの元になります。

著作権や肖像権の侵害、品質トラブル、規約違反など、詐欺と誤解されかねない行動もあるため注意が必要です。本記事では、副業初心者が安心して取り組めるよう、基本的な注意点を3つに絞って解説します。

著作権・肖像権のリスクを理解する

AIは過去の膨大な画像を学習して生成を行います。そのため「元ネタに似すぎている」作品には要注意です。

とくに以下のようなケースはリスクが高くなります。

・実在の人物そっくりなポートレート

・アニメキャラに酷似した構図や配色

・企業ロゴや著作物を引用した画像

トラブルを避けるには、生成内容を自分の表現に寄せ、完全なオリジナルとして成立するよう意識しましょう。

過度なAI依存による品質低下に注意する

AIは便利ですが、すべて任せきりにすると品質が落ちます。

構図や色使いに一貫性がなくなると、見た人にとって「なんとなく粗い」印象を与えることもあります。

・目や手の違和感

・背景の不自然なぼやけ方

・小物や文字の崩れ

このような不備は、リリース前に確認・修正が必要です。副業とはいえ、購入者に価値あるものを届ける意識が大切です。

ツール利用規約や販売先のルールを守る

AIツールや販売プラットフォームには、それぞれ利用規約があります。規約違反が見つかれば、アカウント停止や収益没収のリスクもあります。

以下のようなルールは必ず守りましょう。

・プラットフォームで定められたAI画像の扱い方

・成人向けコンテンツの出品制限

・著作物との類似が禁止されている条件

ルールを守った上で作品を提供すれば、詐欺や違反を疑われることなく、副業としての信用も高まります。

副業として成功する人の特徴と習慣

画像生成AIを活用してイラストを販売し、副業で安定収入を得ている人には共通点があります。単にイラストを生成するだけでなく、継続的な発信や改善、収益導線の構築が重要です。

福井亮眞が代表を務めるライズ株式会社でも、AI・動画編集を取り入れた副業支援において、成功者の行動パターンを分析し、再現性の高い型として教えています。ここでは、実際に成果を出している人の具体的な習慣を紹介します。

投稿や販売を継続できる行動力がある

継続的に投稿・販売を行う人ほど、収益化のスピードが早くなります。ファンやリピーターが増える理由は「安定した露出」にあります。

たとえば、以下のような工夫が挙げられます。

・週2〜3回はSNSに新作や制作風景を投稿

・月1回はBOOTHやSUZURIなどに新商品を追加

・販売サイトやポートフォリオの更新をルーティン化

更新が止まっているアカウントより、動いているアカウントのほうが信頼性も高まります。副業を「作業」ではなく「習慣」にできるかが分かれ道です。

プロンプトや作風を改善し続けている

AIで出力された画像は、プロンプト(指示文)の質で決まります。成功している人は、毎回試行錯誤を繰り返しながら、より良いプロンプトや作風を見つけようとしています。

たとえば以下のような取り組みが有効です。

・英語と日本語のプロンプトを比較してみる

・好きなクリエイターの構図や色使いを参考にする

・過去に売れた作品の要素を分析して次作に活かす

改善を積み重ねることで作品の完成度が高まり、「この人から買いたい」と思われる存在になっていきます。

収益導線を複数持つ工夫ができている

画像生成AIを使った副業は、一つの売り方に頼らないほうが安定します。収益源を分散させることで、急な規約変更やトラブルにも対応できます。

成功者の多くは、以下のような複線化を実践しています。

・Pixivでファンを集めながら、BOOTHでグッズ販売

・Xで拡散しながら、Pixabayなどのストックサイトにも出品

・ポートフォリオから受注制作を受け付けて収入を増やす

ライズ株式会社の副業講座でも、複数導線を作ることは推奨されており、「収入の安定=自由な働き方」の実現につながる考え方です。

リアルな成功事例から学ぶ実践ノウハウ

理論だけでなく、実際に成果を出している人の行動から学ぶことは、副業に挑戦するうえで非常に参考になります。

画像生成AIを活用した副業では、趣味を活かして収益化した例や、副業から本業へと独立を果たしたケースまで幅広く存在します。ここでは2つの具体的なストーリーをご紹介します。

趣味から月5万円超を達成した事例

ある地方在住の30代男性は、Midjourneyで生成した幻想系のAIイラストをSNSに投稿し続けていました。

始めは趣味で投稿していましたが、「グッズ化してほしい」「壁紙に使いたい」という声が増加。その結果、以下のように収益が安定し始めました。

・BOOTHでのグッズ販売で月2万円

・ストック素材の販売で月1.5万円

・SNS経由のリクエスト受注で月1.5万円

継続的な発信と柔軟な対応が、自然な売上につながっています。

副業から独立を実現したクリエイターの声

福井亮眞が主催するライズ株式会社の受講生には、本業を超える収益をAI副業で達成し、独立した方もいます。

20代後半の女性デザイナーは、もともと副業でAI美少女イラストを販売していました。SNS発信とグッズ展開を地道に続けた結果、1年で月収が本業の2倍となり、フリーランスに転身。

・Xのフォロワーが1万人を超え企業からも依頼が来る

・Creemaで限定販売したグッズが即完売

・オンライン講座を開講し後進の指導も開始

AI×副業は、やり方次第で大きな可能性を秘めていることが、リアルな成功者の声からもはっきりと見えてきます。

まとめ|画像生成AIでイラストを副業にして理想の働き方を実現しよう

画像生成AIを使えば、絵の経験がない人でも高品質なイラストを作って収入につなげることができます。

販売スタイルやツール選び、集客の工夫次第で月3万円以上の副収入も十分に目指せます。

注意点を守りながら、少しずつチャレンジすることで趣味が仕事になり、将来の独立にもつながります。

まずは1枚のイラストから、自分の世界を広げてみましょう。あなたの理想の働き方は、今日からでも始められます。

ライズ株式会社代表取締役社長福井亮眞です。2016年に代理店営業を開始。スクール詐欺、投資詐欺、コンサル詐欺にことごとく騙され借金600万円を背負う。「動画編集」「Tiktok」「SNS運用」をきっかけに軌道に乗り、2019年10月に法人化。現在は「SNS運用代行業」「営業代行業」「代理店事業」「独立支援」を行い、企業様と関わりを深めながら、自社の「コンテンツ制作」も行なっている。

コメントを残す